EP10 探索夢境與意識 - Anna 與 Grace 分享清醒夢的超能力與控制在夢境飛行的技巧

- metimetwpodcast

- Jun 16, 2024

- 3 min read

探索夢境與意識的奧秘:Grace 和 Anna 帶領的奇幻旅程

在本集精彩的播客中,Grace 和 Anna 將帶領聽眾深入探索夢境與意識的迷人世界,透過認知科學的鏡頭,揭露我們夜晚冒險的秘密。這次的對話將帶我們走進夢境的深處,探索意識的各個層面,並探討我們在睡眠中所經歷的奇幻世界。

REM睡眠階段的重要性

Grace 首先談及了REM睡眠階段(快速動眼期)及其對夢境的重要性。REM睡眠是一個獨特的睡眠階段,特徵是眼球快速運動、心率加快以及夢境活動的增強。科學研究表明,REM睡眠對於記憶整合、情感處理以及學習新資訊至關重要【Walker, 2009】。

Grace 分享了一系列實驗室中探索意識的實驗項目,這些項目不僅包含夢境的研究,也觸及了意識的各個面向。例如,實驗顯示,在REM睡眠中,腦部的活躍區域與清醒時相似,這解釋了為何夢境常常感覺如此真實【Hobson & Pace-Schott, 2002】。

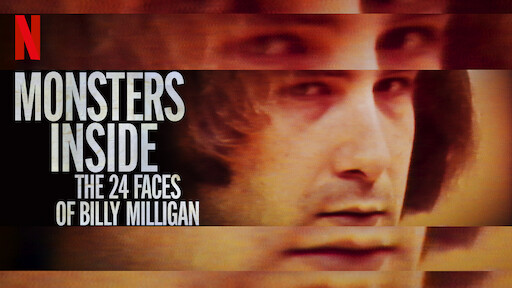

《24個比利》與夢境意識

進一步深化話題,Anna 引入了《24個比利》(The Minds of Billy Milligan)這部美國紀錄片,用比利·密里根患有的解離性身份症來比喻夢境中的意識和精神分裂之間的關係。比利·密里根的案例展示了多重人格的複雜性,每個人格有獨特的行為和記憶,這引起了醫學和心理學界的廣泛討論。

Anna 提到,這種人格多樣化的案例為理解夢境中的意識提供了獨特視角,夢境中我們常常經歷身份轉換和情境變換,這與解離性身份症的特徵有相似之處【Rieber, 2006】。

夢境中的情感角色

此外,Grace 提到了迪士尼電影《腦筋急轉彎》(Inside Out)中的角色怒怒(Anger),進一步探討情感在我們的夢境與意識中扮演的角色。電影中,情感角色影響主角的行為和決策,這反映了情感在我們的意識狀態中的重要性。

研究顯示,情感在夢境中常常被放大,這有助於我們處理日常生活中的情緒壓力和心理創傷【Cartwright, 2010】。Grace 強調,情感在夢境中的表現可以揭示我們潛意識中的深層問題,通過夢境分析,我們可以更好地理解自己的情感狀態。

佛洛伊德與夢的解析

從佛洛伊德的《夢的解析》出發,Grace 和 Anna 分享了自己神奇而魔幻的夢境體驗。佛洛伊德認為,夢境是潛意識願望的表現,通過夢的解析,我們可以揭示潛藏在意識深處的欲望和衝突【Freud, 1900】。

Anna 講述了她的睡眠癱瘓症經歷:一種在快速動眼期(REM睡眠階段)發生的睡眠障礙,這是夢境最為活躍的階段,導致她在夢境與現實之間的意識清醒而身體無法動彈。這種現象揭示了REM睡眠的複雜性和我們對夢境控制的有限性。

集體潛意識與夢境實驗

Grace 則從實驗心理學和認知科學的角度分析了夢境的實驗,以及Anna 提到的集體潛意識的可能性。瑞士心理學家榮格提出了集體潛意識的概念,認為人類共享一組原型和符號,這些原型在夢境中以象徵形式出現【Jung, 1959】。

結語

本集播客不僅是對夢境與意識探索的一次深度旅程,也是對人類心智奧秘的一次探索。Grace 和 Anna 的洞察將引導聽眾進入這個神秘的第三世界,探索夢境中蘊藏的無限可能。通過對REM睡眠、解離性身份症、情感角色以及集體潛意識的探討,她們深入挖掘了夢境與意識之間的複雜關係,並腦動大開,討論意識的定義和異世界的可能性。

這次的對話不僅揭示了夢境中的奇幻世界,也為我們提供了理解自身心智和情感的工具。無論是從科學研究還是個人經歷出發,Grace 和 Anna 的分享都將激發聽眾對夢境與意識的好奇,並鼓勵大家探索自己的內心世界。

參考文獻

Cartwright, R. D. (2010). The Twenty-Four Hour Mind: The Role of Sleep and Dreaming in Our Emotional Lives. Oxford University Press.

Freud, S. (1900). The Interpretation of Dreams. Macmillan.

Hobson, J. A., & Pace-Schott, E. F. (2002). The cognitive neuroscience of sleep: neuronal systems, consciousness and learning. Nature Reviews Neuroscience, 3(9), 679-693.

Jung, C. G. (1959). The Archetypes and The Collective Unconscious. Princeton University Press.

Rieber, R. W. (2006). The Bifurcation of the Self: The History and Theory of Dissociation and Its Disorders. Springer.

Walker, M. P. (2009). The Role of Sleep in Cognition and Emotion. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156(1), 168-197.

Comments